Leucemie e linfomi, cioè tumori liquidi. Cosa sono e da dove originano?

Le cellule del sangue sono prodotte all’interno delle ossa, nello specifico dal midollo osseo. Originano infatti da cellule staminali (blasti) in esso contenute. Si tratta dei globuli bianchi (o leucociti), che si occupano della nostra difesa contro i corpi estranei, cioè esterni al nostro organismo, i globuli rossi (o eritrociti), che trasportano l’emoglobina, cioè la molecola capace di trasferire l’ossigeno dai polmoni ai vari tessuti e le piastrine che, assieme ai fattori della coagulazione, si occupano di rimarginare le ferite.

In generale, queste cellule possono essere classificate in linea linfoide [di cui fanno parte i leucociti, tra cui distinguiamo linfociti B, T e NK (Natural Killer)] e linea mieloide (da cui derivano i monociti, i macrofagi, i megacariociti-piastrine e i globuli rossi maturi).

Quando il midollo osseo non lavora correttamente, si possono produrre cellule del sangue anomale che possono crescere numericamente in maniera incontrollata.

La proliferazione anomala delle cellule del sangue porta alle neoplasie definite come leucemie. La proliferazione incontrollata di un particolare linfocita, invece, porta allo sviluppo di linfomi. In generale, questi tumori vengono definiti tumori liquidi, proprio perché colpiscono le parti “liquide” del nostro organismo, come il sangue.

Anche il mieloma multiplo viene inserito tra i tumori liquidi, perché colpisce un particolare tipo di cellule linfoidi chiamate “plasmacellule”, che sono cellule del sistema immunitario originate nel midollo osseo e deputate alla formazione di anticorpi.

Quanti e quali tipi di leucemie esistono?

Quando i sintomi della leucemia si presentano rapidamente, questa viene definita acuta. Al contrario, se si sviluppa lentamente viene definita cronica. Inoltre, il tipo di leucemia dipende dalla linea delle cellule del sangue coinvolta. Si suddividono infatti in leucemie linfoidi, se colpiscono le cellule della linea linfoide o leucemie mieloidi, se ad essere interessate sono invece le cellule della linea mieloide. Riassumendo quindi esistono quattro tipi di leucemie:

- Leucemia linfoblastica acuta (LLA);

- Leucemia linfocitica cronica (LLC);

- Leucemia mieloide acuta (LMA);

- Leucemia mieloide cronica (LMC).

Quanti e quali tipi di linfomi esistono?

I linfociti, in base alla localizzazione del loro sviluppo, vengono chiamati linfociti B (che si sviluppano nel midollo osseo) o T (che si sviluppano nel timo). Diverse cause, ancora oggi non completamente caratterizzate e tra le quali si annoverano anche infezioni virali e malattie croniche, possono portare a mutazioni nei linfociti che si possono presentare in diverse fasi del loro differenziamento e a crescita incontrollata.

I linfomi, nonostante le loro caratteristiche siano estremamente variabili, si classificano in base al tipo di linfocita colpito:

- Linfoma di Hodgkin, dovuto alla trasformazione neoplastica dei linfociti B;

- Linfoma non Hodgkin, in cui la trasformazione neoplastica può interessare sia linfociti B che T.

La modalità di progressione della patologia determina se si stratta di linfoma indolente, a lenta progressione o linfoma aggressivo se si aggrava in breve tempo.

Che sintomi caratterizzano i tumori del sangue?

Le leucemie, acute e croniche, in generale provocano sintomi abbastanza simili, tra cui fatica e debolezza, sanguinamenti e ulcere delle mucose della bocca e delle prime vie aeree, sudorazione abbondante nella notte, febbre e infezioni ricorrenti. Anche la perdita di peso ingiustificata e repentina può essere associata a un problema ematologico, soprattutto se associata a dolore alle ossa. Il prurito, in diverse zone del corpo e non ben localizzato, può essere dovuto a un rilascio massivo di citochine, rilasciate dal grande numero di cellule neoplastiche presenti nell’organismo.

Alcuni di questi sintomi, come la febbre, la perdita di peso e il risveglio notturno per intensa sudorazione, si accomunano a quelli dei linfomi. Una caratteristica molto indicativa dei linfomi è la presenza di linfonodi ingrossati, in una o diverse parti del corpo, come collo, ascelle, inguine e addome.

Qual è l’incidenza dei tumori del sangue e come si diagnosticano?

Nel volume “I numeri del cancro” pubblicato a settembre 2019 a cura di Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), e AIRTUM (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro), è riportato che ogni 400 individui, maschi o femmine, circa uno sviluppa un linfoma1. Per le leucemie la situazione è peggiore, 70 individui maschi e 117 femmine è il numero necessario di soggetti da seguire nel corso della vita per trovarne uno che sviluppi una forma di leucemia.1

La diagnosi di malattia ematologica, oltre che dall’osservazione dei sintomi, viene fatta attraverso un esame del sangue, in cui si verifica il numero delle cellule del sangue, che risulterà alterato rispetto ai valori standard. Inoltre, con il sangue prelevato si effettua uno “striscio”, cioè il sangue viene strisciato su un vetrino e analizzato al microscopio per osservare la morfologia delle cellule che, in una neoplasia, risulta differente da quella delle cellule omologhe sane.

Per approfondire le analisi sarà poi necessario effettuare una TAC o una risonanza magnetica o, più nello specifico, una biopsia al midollo osseo.

Quali sono gli approcci farmacologici per la cura dei tumori del sangue?

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche che ha lo scopo di sostituire le cellule malate, che sono state uccise dalla chemioterapia, con cellule sane provenienti da un donatore, è l’approccio più efficace per curare definitivamente la malattia, soprattutto nei pazienti più giovani.

La terapia farmacologica, invece, dipende molto dal tipo di neoplasia e dall’età in cui viene sviluppata la malattia. Spesso, l’approccio è quello di terapie combinate, per assicurare al paziente la completa remissione o la migliore qualità di vita possibile. La sola chemioterapia tradizionale, che utilizza farmaci citotossici per uccidere le cellule tumorali, come la citarabina o la daunorubicina, porta a guarigione il 15-20% dei pazienti.

Se a questa si affianca la terapia bersaglio (o target therapy) si ottengono risultati decisamente migliori. Tra i farmaci della terapia bersaglio, l’imatinib è considerato il proiettile magico (quindi farmaco ideale) per il trattamento della leucemia mieloide cronica (LMC).

Imatinib inibisce una proteina (chiamata BCR-ABL) che, nelle cellule leucemiche, deriva dalla ricombinazione cromosomica dei cromosomi 9 e 22, cioè due porzioni di questi cromosomi si fondono per formare un nuovo cromosoma chiamato “cromosoma Philadelphia”, che è appunto presente solo nelle cellule neoplastiche. Questo farmaco è molto efficace e mirato solo sulle cellule tumorali. Purtroppo, con il passare del tempo, le cellule tumorali esposte a questa possono andare incontro a resistenza, perdendo la sensibilità agli effetti del farmaco.2

La nuova definizione di farmaco per il trattamento delle leucemie: la terapia cellulare con le cellule CAR-T

Oggi si dispone di farmaci sempre più complessi e più selettivi: dalle molecole preparate dai laboratori di chimica si è passati a costruire farmaci con struttura proteica con le tecniche del DNA ricombinante, fino a usare direttamente le cellule come veri e propri farmaci. Si parla infatti di terapia genica con cellule CAR-T, che è stata sperimentata per la prima volta nel 2012 negli Stati Uniti nel Children Hospital di Philadelphia, su una bambina di 7 anni affetta da leucemia linfoblastica acuta, refrattaria a tutte le cure.

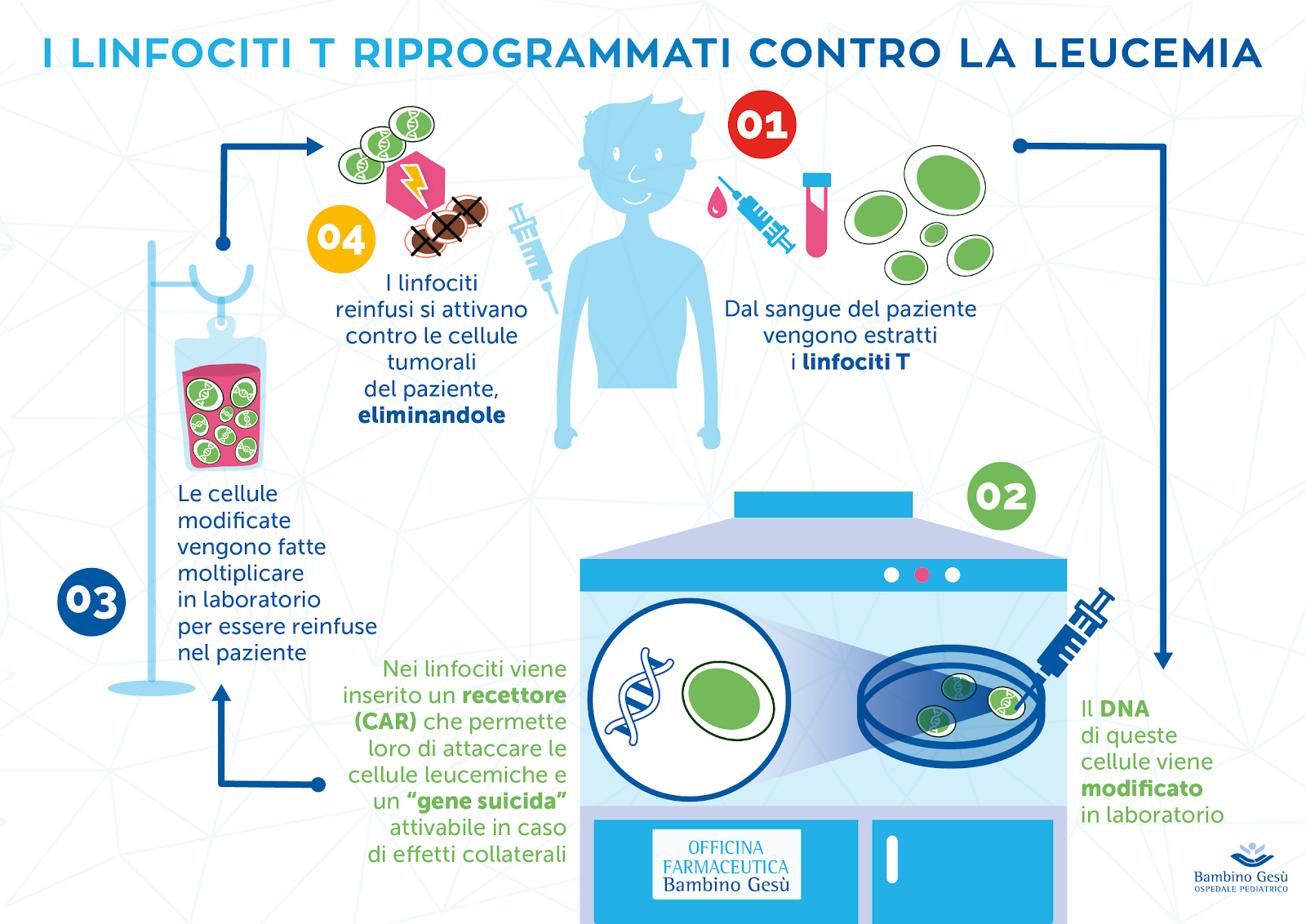

La terapia CAR-T prevede un autotrapianto dei linfociti T del paziente, che significa che le cellule linfocitarie vengono prelevate dal paziente, modificate in laboratorio e poi re-iniettate nel paziente stesso. In breve, i linfociti prelevati dal paziente malato, vengono portati in laboratorio dove gli viene inserito un gene per produrre il CAR, che significa letteralmente “recettore chimerico antigene-specifico”, cioè si tratta di un recettore che permette ai linfociti, una volta trapiantati nello stesso paziente, di riconoscere le cellule malate e di aggredirle fino a distruggerle.

Il successo di questa terapia fu tale da convincere la Food and Drug Administration (FDA) americana ad approvare questa terapia in breve tempo. Oggi sono due aziende farmaceutiche a renderla disponibile con i nomi di Yescarta e Kymria.

All’inizio del 2018, l’ospedale Bambino Gesù di Roma tentò la prima sperimentazione italiana con CAR-T su di un bambino di 4 anni affetto la leucemia linfoblastica acuta refrattario a tutte le altre terapie disponibili, incluso il trapianto di midollo. L’approccio è descritto nella figura di sotto. I ricercatori del Bambino Gesù, guidati dal Prof. Franco Locatelli, introdussero una piccola modifica genetica alla tecnica americana (descritta di sopra), che ha reso le cellule auto-trapiantate più sicure per il paziente. Ad oggi il bambino sta bene ed è in remissione.

Nell’agosto 2019 e nel novembre 2019 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità rispettivamente per le terapie geniche Kymria e Yescarta anche in Italia.

La terapia a base di cellule CAR-T contro la leucemia. Fonte: Officina Farmaceutica Bambino Gesù.3

Riferimenti bibliografici e sitografici

1 https://www.epicentro.iss.it/tumori/pdf/NC-pazienti2019-web.pdf

2 Rossi, Cuomo, Riccardi “Le basi della Farmacologia” 2019

3 http://www.ospedalebambinogesu.it/terapia-genica-cellule-riprogrammate-contro-il-tumore#.X6fJFFNKi8U